音楽宣伝の完全ロードマップ!ロックバンドがやるべきプロモーション手順と優先順位

「せっかく作った曲をもっと多くの人に聴いてほしい!」

「でも、音楽の宣伝方法はホームページ、YouTube、配信、SNSと選択肢が多すぎて、どこから始めればいいのかわからない…。」

そんな悩みを持つロックバンドやアーティストは多いはずです。

特にアマチュアからインディーズだと、自分で宣伝活動を行わないとならず、できる限り効率的にやることが求められます。

この記事では 音楽宣伝の優先順位とプロモーションの全体像 を整理し、まずやるべき土台作りから拡散・補強までを順番に解説します。

さらに、実際の活動に落とし込める バンド用ToDoリスト(PDF付き) も用意しました。

迷わず一歩を踏み出せるロードマップとして、最後まで読めば「自分たちの宣伝戦略」が明確になるはずです!

音楽宣伝は優先順位をつけるべき理由

宣伝手段が多すぎて全部はできないから

SNS、動画、配信、フライヤー、ライブ…。

やれることは山ほどありますが、すべてを同時に実践するのは現実的ではありません。

中途半端になってしまい、効果が見えづらくなるリスクもあります。

どれも「やった方がいい」のは事実です。

だからこそ迷ってしまいますし、結果的に中途半端になるリスクもあります。

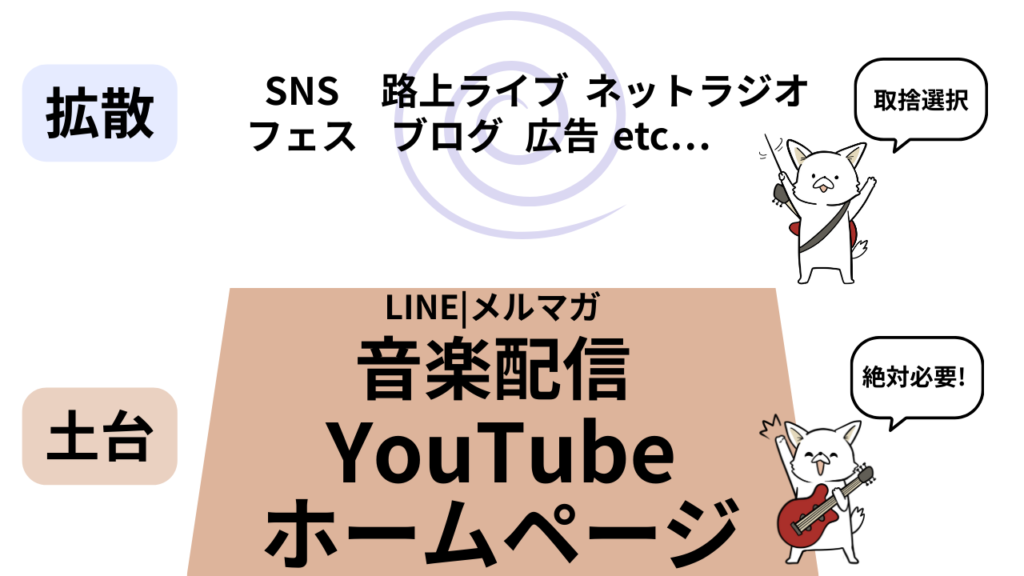

ベースを整えてから拡散へ進むのが効率的だから

宣伝は土台 → 拡散 の流れで進めるのが効果的。

必ず「絶対に必要なもの」から手を付けて、続けてプラスアルファのものを検討しましょう。

得てして「拡散ツール」のほうが魅力的に見えるもの。

けれどいくら拡散しても、土台がないと音楽活動の力に変えることはできません。

目標やリソースに合わせて取捨選択しよう

あなたの音楽性や活動スタイルによって、合う手法は違います。

「文章が得意だからブログ」「映像が得意だからTikTok」など、自分の強みやリソースに合った宣伝手法を選ぶことが、継続のコツです。

まとめると、音楽の宣伝は、

- 土台を整える

- 個性にあった拡散ツールを選ぶ

の2段構えと言えます。

それでは続けて、その土台となる部分をご紹介していきます。

音楽を宣伝するなら、まず“土台”をつくろう

ホームページで宣伝の受け皿をつくろう

SNSと違い、ホームページ(アーティスト公式サイト)は能動的に探してきたファンの拠点。

プロフィール、ライブ情報、作品一覧をまとめ、常に最新に保ちましょう。

YouTubeでミュージックビデオを公開しよう

YouTubeは現代の音楽シーンにおける“最大の消費地”。

オリジナル曲のMVや歌詞動画など、最初に着手すべき宣伝方法です。

タイトル・説明文・タグの最適化も忘れずに。

音楽配信をはじめよう

SpotifyやApple Musicなどに楽曲を登録。

デジタルディストリビューター(音楽配信代行サービス)のTuneCore Japanやnarasuを利用すれば、個人でも簡単に配信可能です。

YouTubeと併用して再生機会を増やしましょう。

LINEやメルマガでファンコミュニティをつくろう

LINE公式アカウントやメルマガは、直接ファンのスマホへ情報を届けられる強力な継続ツールです。

ファンとしっかりコミュニケーションを取れる場所がないと、ライブや物販の告知がままなりません。

ファンコミュニティの場所は早い段階で作っておくべきです。

拡散ツールを選ぼう

サブミットで配信を広げよう

土台が完成したら、続いて拡散を狙っていきます。

今、おすすめなのがSpotifyプレイリストやYouTubeチャンネルに曲を送って紹介してもらう“サブミット”。

第三者の力を借りて、一気に拡散を狙える方法です。

音楽配信をする以上、利用しない手はないで、ぜひチェックしておいて下さい。

活用するSNSを選ぼう

代表的な拡散ツールであるSNS。

主要なX(旧Twitter)、Instagram、TikTokにもそれぞれ特徴があり、自分にとって相性がよいかをよく見極める必要があります。

現状はやはりTikTokから音楽の流行が生まれることが多いですが、なにより継続性とクオリティが担保できるツールを選ぶのが大事です。

ネット広告を検討してみよう

特にYouTubeとSNSのプロモート投稿は、ミュージシャン本人が運用する場合でも使いやすいです。

小額から利用できるので、初動のブーストに利用できます。

SNS以外の宣伝方法(ブログ、Podcast、ライブ配信、路上ライブ 他)

主要SNSが苦手な人も、他の方法やプロットフォームなら相性が良いかもしれません。

オンラインならブログやネットラジオ(Podcast)、ライブ配信アプリ、プレスリリースなど。

オフラインでも路上ライブやカラオケ配信なども。

ぜひ、その他の宣伝ツールも確認しておいて下さい。

フェスやコンテストに挑戦

フェスも知名度アップに強力な宣伝ツールだと言えます。

出演経験はプロフィールの説得力にも繋がります。

ここまで紹介した宣伝ツールが苦手だけど「ライブを見てもらえれば自信はあるんだ…!」という人は、ストイックにフェスを狙うのもアリかもしれません。(昔でいうオーディション荒らしのような)

しかしその場合も、「土台」となるホームページやLINEなどはしっかり準備しておかないと、せっかくフェスに出演してもワンマンライブ等の集客には繋がらないので注意です。

フライヤーで現場とネットをつなごう

ここまでで充実した宣伝プロモーションができたら、ぜひ現場からネットへとファンを繋げましょう。

フライヤーはオフラインとオンラインを繋げるための必須ツールです。

ライブ終演後にホームページやYouTubeにわかりやすく案内できるようにフライヤーを準備しておきましょう。

まとめ|優先順位を決めて、無理なく宣伝を続けよう

- まずはベース(ホームページ/YouTube/配信/コミュニティ)

- 次に拡散(サブミット/SNS など)

特に拡散は全部を一気にやる必要はありません。

自分に合うものから始め、少しずつ積み重ねていくことが、音楽を広める最短ルートになります。

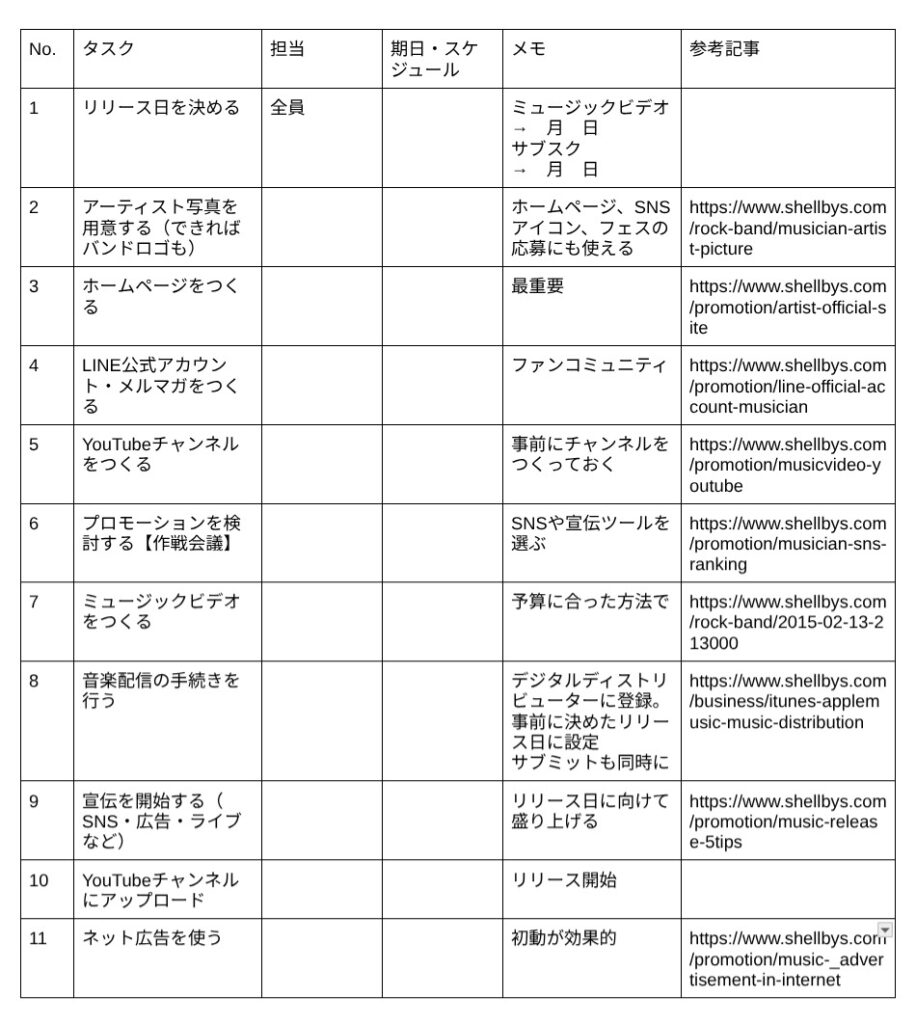

付録|バンドミーティングで使える宣伝ToDoリスト

以上の宣伝を行おうとすると、実際の作業順序とタイムスケジュールは以下のようになるはずです。

このToDoリストは、前提としてレコーディングが終わっている段階からスタートしています。

まずは全員で集合して「リリース日」を決めましょう。

最初のミーティングから考えると、リリース日は2ヶ月から3ヶ月後にするのが妥当です。

それぞれ「担当」と、ここまでには終わらせるという「期日・スケジュール」を決めていきましょう。

まず最初のミーティングでは最低限「5.YouTubeチャンネルをつくる」まで空欄を埋めたいところです。

おそらく難航するのは「6.プロモーションを検討する」の部分。

ここは2回、3回とミーティングを重ねて、しっかりとやりきれる体制を整えるのが大事です。

このリストをミーティングでプリントアウトして使えるようにPDFファイルにしました。

ぜひ、ダウンロードしてお使い下さい。

PCからこの記事をご覧の場合は、ページ自体を左側の「印刷する」からダウンロードすることも可能です。

また事前にこのページや関連記事をメンバー全員で読んでおくと話がスムーズです。

ぜひLINEのシェアボタン↓から共有して下さい。