ミュージシャンのブログ活用法|歴10年のプロが教える効果的なブログ術

「今、ミュージシャンもブログを書いたほうがいいの?」

SNS全盛の今、あえてブログを書く意味を疑問に思っている人は多いかもしれません。

しかし逆に、

「SNSのスピード感や流行、アルゴリズムに左右されない自分らしい発信がしたい」

と思っているなら、ぜひブログをおすすめしたいと思います。

この記事ではブログ歴10年以上のわたしが、

- ミュージシャンがブログをもつメリット

- おすすめの運営パターン

- 検索から読まれる記事の書き方

までご紹介。

自由で選択肢が多いブログだからこそ、狙いをしっかり定めて、音楽活動を後押しするブログ運営を行っていきましょう!

ブログのメリット・役割

宣伝機会になる

SNSほど即時的な拡散力はありませんが、検索経由やリンク、ハッシュタグから訪れた人に届くため、これまで接点のなかった新しいファン層にアプローチできる機会になります。

特に検索から来た人にも情報が届くのは大きな強みです。

コミュニケーションになる

「YouTubeやTikTokでそれなりに再生されているのに、いまいちファンらしいファンが少ない…」

そう悩んでいる場合、もしかしたらブログを書くことで新規ファンがコアファンに変わっていく機会になるかもしれません。

特に後述する「公式サイトブログ」がそうですが、第三者に干渉されず、ゆっくりとコンテンツを届けられるブログは、SNS全盛の今になってかえって重要度を増しています。

自由度が高い

ブログならSNSよりも文字数制限なく、詳細な情報をしっかり伝えることができます。

あるいは文章だけでなく、写真やGIF、図やイラストも取り入れられるため、リッチなコンテンツをつくることが可能です。

場合によってはSNSの短文コンテンツより、自分のことを好きになってもらえる機会になります。

資産性がある

一度書いた記事は長期間ネットに残り、検索経由で半自動的にアクセスが集まることがあります。

特に機材レビューや音楽レビューなどは息が長く、長期的に読まれ続けます。

またブログはSNSと違い、記事をそのままサービスから引っ越し(移転)することが可能です。

使っていたブログサービスが終了した、あるいは気に入らなくったときも、ほとんどの場合、記事をエクスポート(ダウンロード)して他のサービスに引っ越すことが可能です。

社会的、政治的な側面からSNS企業はしばしば不安定な経営を迫られます。

自分のつくったコンテンツを自分で守れるのが、ブログの大きな安心材料と言えます。

お小遣いになる(かも)

アクセスが増えれば、アフィリエイトで収益化も可能です。

楽器や機材レビューに関連商品リンクを貼っておくと、少しずつ収益が発生することもあります。

とは言え、ミュージシャンのブログからどのぐらいアフィリエイト収入が発生するかと言えば、がんばっても月に1万円いけばすごい方でしょう。

もちろん、1万円は少なくないですが、過度に収益化の期待はせず、オマケ程度に考えてもらえればと思います。

おすすめブログサービス2選と活用法|適材適所で効果倍増

ミュージシャンが今、ブログを書くならどこで何を書くべき?

ブログは自由度の高い表現なので、たくさんのブログサービスがあり、いろんな場所で書くことが可能です。

そんな中でも

「ミュージシャンが今、もっとも効果的にブログ運営するなら?」

という視点で、以下の2つのパターンを提案します。

パターン① noteで音楽レビューを書く(宣伝)

noteは2025年時点で国内最大級のブログサービスです。

noteではぜひ、宣伝機会を作る目的で音楽レビューなどを書いて欲しいと思います。

まだファンではない、第三者に向けて書くブログです。

noteは、

- 断続的な投稿企画

- サービス内のハッシュタグ

- 強力なSEO(検索エンジン最適化)

などの特徴が相まって、ブログを使って新規読者(新規ファン)にアプローチするには最も有効なブログサービスです。

例えばじぶんで作った真新しいブログとnoteで同じ記事を書いた場合、ほぼ100%noteの方がアクセスが集まります。

専門的な説明は避けますが、noteはAI分野でGoogleと資本提携もしており、非常に検索に強い。

それでいてユーザー(ミュージシャン)が小難しい設定をする必要がありません。

noteは複雑な設定、画面デザインをカスタマイズすることができません。

しかしそれらは素人が手をつけても、下手の横好きで上手くいかないことがほとんど。

ましてブロガーではないミュージシャンにそのスキルはないですし、音楽を差し置いて勉強するのもあまりおすすめしません。

ブログを書くわたしたちは、記事の執筆に集中。

そして難しい部分は運営(note)におまかせ。

その棲み分けがもっとも上手く言っているブログサービスが、現状ではnoteでしょう。

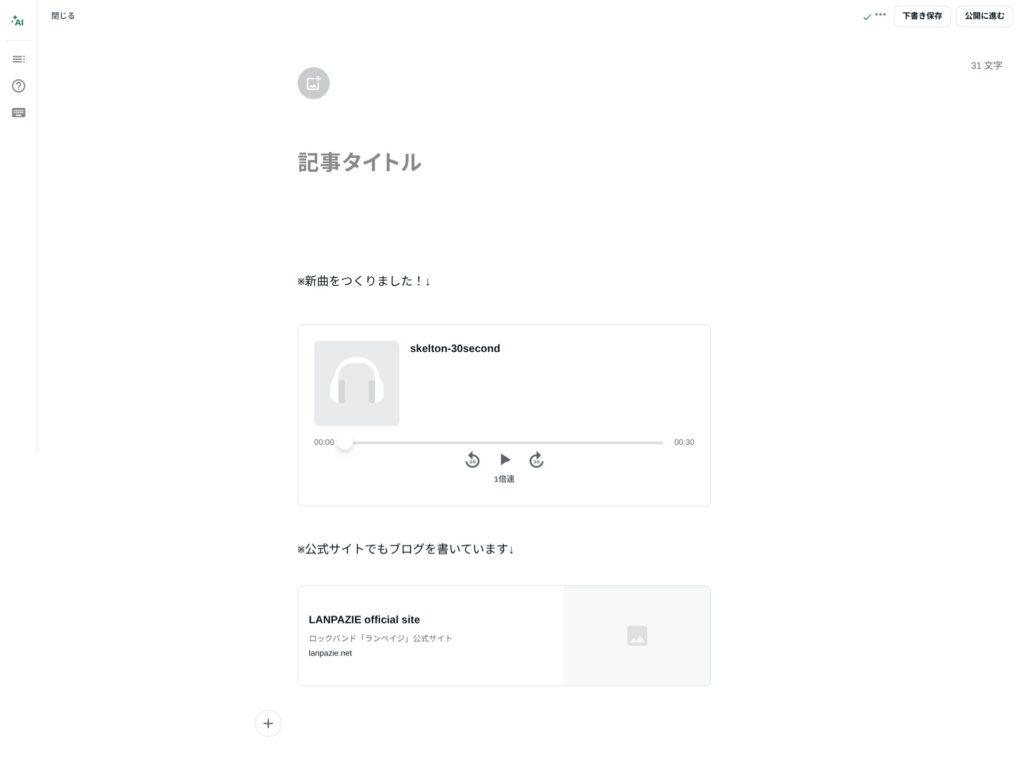

またnoteは他のブログサービスと違い、音声ファイル(音楽)をアップロードできるのも強み。

読者がページを移動せず、そのまま音楽を視聴できるので、ミュージシャンとの相性も良好です。

っというわけで、あくまで宣伝でブログを書くならnoteがいちばん有効な選択肢になります。

詳しくは関連記事もご覧ください。

パターン② 公式サイトでプライベートを書く(ファンとのコミュニケーション)

よくあるミュージシャン向けのブログ指南では、

日記を書くな

と言われます。

ところが一方、いち音楽リスナーになった時、敬愛するアーティストのプライベートに近いブログは読みたいと思いますよね。

そしてそのブログを読むことで親近感を抱いたり、新しい発見があって嬉しくなったことは誰しも経験があるはずです。

大事なのは、その目的にふさわしい場所でブログを書くこと。

宣伝を目的とするなら、さっき言った通りnoteが最適です。

一方、ファンとのコミュニケーションを目的とするなら、公式サイト(ホームページ)のブログが最適でしょう。

っというのも、noteはじめ一般的なブログサービスでは他のクリエイターの記事が表示されることがほとんどです。

ネットを見ている読者はとても移り気で、関連記事(あるいは広告)をどんどんタップして新しい情報を求めるもの。

これは「自分たちを好きになってももらう」と考えた時、非常に高いハードルです。

そこでコミュニケーション目的なら、他のクリエイターや広告に干渉されない公式サイトがもっとも有効ということになります。

公式サイトにブログを組み込むのは非常に簡単です。

詳しくは関連記事をご覧ください。

noteと公式サイトブログを併用するのもアリ

| サービス名 | メリット | デメリット | ふさわしい目的 |

|---|---|---|---|

| note | 新規ファンにアプローチできる | 競争にさらされる | 宣伝目的の音楽レビュー、アーティストレビューなど |

| 公式サイトブログ | 競争にさらされない | 初期状態でアクセスがない | ファンとの継続的なコミュニケーション、プライベートや舞台裏の発信 |

それぞれ、

noteは新規ファンにアプローチしやすいが、絆を深めにくい

公式サイトブログは絆を深めやすいが、そもそも最初はアクセスがない

といった特徴がありました。

こうなると、ふたつを併用することで、より効果的にブログ運営ができそうです。

noteと公式サイトの棲み分けは、音楽で例えるならフェスとワンマンと言えるかもしれません。

フェスに出演するなら、その場に新規ファンがたくさんいるでしょうから、人気曲や盛り上がる曲をセットリストに組み込むでしょう。

逆にワンマンライブだったら、ちょっとマニアックな曲もセットリストに入れるのではないでしょうか?

note → フェス

公式サイトブログ → ワンマンライブ

こう考えると頭がスッキリして、上手く使い分けができると思います。

併用する場合、例えばnoteの記事の最後にこのようにリンクを設置してみて下さい↓

ただ併用することで、書くべき記事が増えて労力が足りないかもしれません。

宣伝活動のために音楽制作を毀損してしまっては本末転倒なので注意です。

もし併用する場合、note:公式サイトブログが8:2ぐらいの割合で更新するのがおすすめです。

公式サイトブログは更新頻度が低くても、熱量があればちゃんとファンとのコミュニケーションになってくれます。

一方、宣伝として書くnoteはニュース性や季節性も大事なので、初期状態ではnoteにリソースを割くのがおすすめです。

ブログの書き方のコツ|アクセスを増やすために意識すること

特に「noteで宣伝目的のブログ」を書く場合は、以下の書き方が重要です。

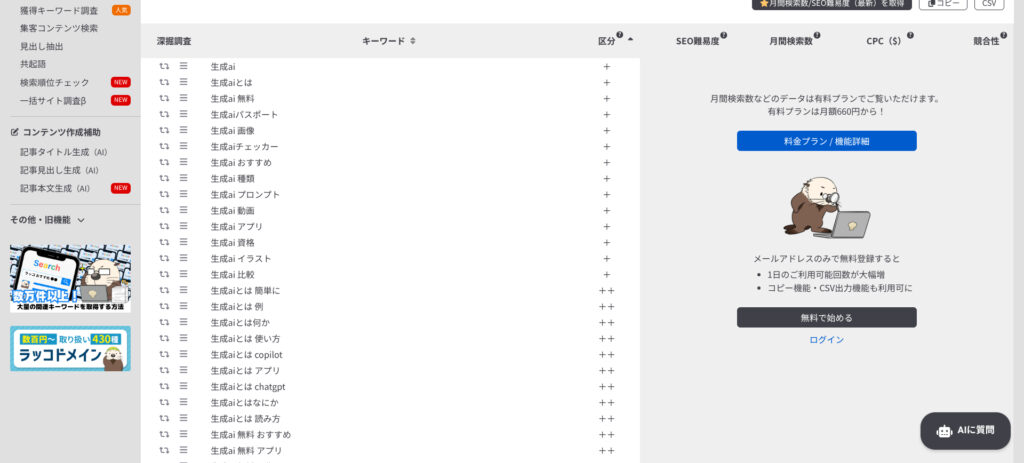

検索キーワードを意識する

記事を書くときは、読者が実際に検索しそうな言葉を想定しましょう。

ひとつの目安として、サジェストツールという実際に検索されているキーワードを抽出できるツールが便利です。

任意のキーワードを入れると、関連キーワードが一覧で表示されます。

ただこういったツールもプロのメディアも使うので、ここで表示されたキーワードを含めれば必ずしもアクセスを集めることにはなりません。(競争になるので)

それよりも日常で気になった事柄や自分で体験したことを、”検索キーワード化”するようなイメージを持って欲しいと思います。

たとえば「エフェクター おすすめ 2025」や「○○ライブ レポート」など、具体的なキーワードをタイトルや見出しに入れるだけで、検索からの流入が増える可能性があります。

タイトル・見出しを活用する

記事の見出し(h2・h3)には検索キーワードを自然に含め、読みやすく整理します。

見出しがあることで読者は内容を把握しやすく、最後まで読み進めてくれる可能性が高まります。

- 検索キーワードを意識する

- タイトルや見出しに検索キーワードを含める

のは基本的なSEO対策のひとつです。

特に検索エンジン(Google)から宣伝機会を創出するためには必要なので、ぜひ取り組んで欲しいと思います

SEOとは?

サーチ エンジン オプティマイゼーション(検索エンジン最適化)のこと。

検索エンジンからアクセスを呼び込むために施す記事構成や、サービスサイトのプログラム構成のこと。

AIを活用する

「SEO?よくわからん。めんどくさい」

そう思った人は、ぜひAIを活用してみて下さい。

noteにはAIアシスタントという機能がついています。

一通り自分で記事を書いたあとでAIアシスタントに、

この記事をSEOに強くなるように編集して

と指示すると、SEOに沿った内容に編集してくれます。

もちろん、ChatGPTやGeminiなど人気の生成AIでも同じことが可能です。

AIが提案するSEO対策は、専門家が見ると偏差値50ぐらい。

決して完璧ではありません。

しかし当たり前ですが、ミュージシャンが書くブログのSEO対策は偏差値40です。

それをいっきに50まで引き上げられるので、その点では有用だと言えるでしょう。

まだネットにない考えを書く

一方、本文はできる限りAIではなく、自分で書くのをおすすめします。

ブログでアクセスを集めるには、「AIが知らないこと。AIができないこと」を書くのが大切です。

実はなにも難しいことではなく、実際に自分が五感を使って体験したことを書きましょう。

すでにある情報をまとめ直す場合、AIのほうが量もスピードも早いです。

しかし生の体験は人間にしかできないこと。

例えば音楽をレビューする際も、単にそのアーティストの歴史を書くより、ライブの興奮や盛り上がりをしっかり言語化するのが良さそうです。

楽器や機材をレビューする際も、実際にライブで使ってどうだったか?という体験を書くのが大切です。

体験を自分で書いたら、AIはSEOに沿った内容にチューニングしてもらう程度に使う。

そうしたバランスをぜひ意識してみてほしいと思います。

まとめ|ブログは魅力は「Do It Yourself」

ブログは自由度と資産性が高く、あらゆる表現を詰め込める媒体です。

SNSのアルゴリズムや流行に影響されない場所で書くことも可能なので、より「本当の自分」を表現しやすいと言えます。

その意味でブログは、音楽的に言うとパンク的な「DIY精神」や「インディーズ精神」と相性が良いと言えます。

もちろん、現実的にはnoteやSNSなどプラットフォームから自分を知ってもらう機会をつくることは必要です。

しかし「本当の自分」を表現することは、ミュージシャンにとってそれ以上に大切ではないでしょうか?

なので、ブログを活用するなら目的と書くべき内容をしっかり精査して、適材適所のブログ運営をぜひ心がけてみて下さい。

関連|その他、音楽活動を宣伝する方法

ブログ以外にもYouTubeやSNS、その他の以外なやり方まで、音楽を宣伝する方法をまとめています。

併せてチェックしてみて下さい。