ミュージシャンのSNS活用完全ガイド|おすすめランキング&選び方・成功のコツ

「音楽活動の宣伝に、SNSをどう使ったら良いの!?」

SNSはInstagram、TikTokなど種類が多く、それぞれ特徴やユーザー層が異なります。

だから「どのSNSを選べばいいの?」「やっぱり全部やるべき?」と悩むミュージシャンは多いです。

そこでこの記事では、日本国内のユーザー数やコンテンツタイプを比較しながら、

ミュージシャンにおすすめのSNSランキング

を紹介します。

さらに、単なる拡散では終わらせないための活用法も解説。

現状をしっかり分析して、音楽活動とSNSを上手に両立することを目指しましょう!

ミュージシャンはSNSをやらない方が良い?SNSの現状を整理

SNSは無料で始められ、誰でも世界中に発信できる便利なツールです。

しかし、2025年現在「SNSを頑張れば音楽活動がうまくいく」というシンプルな時代は終わりました。

ここでは、その背景を整理します。

インフルエンサー(プロバズらせ屋)の誕生

近年は、バズるための戦略やノウハウを駆使する「プロバズらせ屋」とも言えるインフルエンサーが多数登場しています。

彼らは日々アルゴリズムを研究し、企画・撮影・編集までをチームでこなします。

片手間で投稿するミュージシャンが、こうした専門家に埋もれずに目立つのは難しくなりました。

SNSのマネーゲーム化

SNSが生まれて20年以上経ち、現在ではメジャーや大手事務所、広告代理店において「バズらせるノウハウ」が確立されつつあります。

結果、SNSは資金と体制を持つ人ほど有利な「マネーゲーム」の様相を呈すことに。

アマチュア〜インディーズのミュージシャンがいかに熱心にSNSを活用しても、ユーザーの可処分時間(いわゆる暇な時間)の奪い合いにおいて圧倒的に不利であると言えます。

コンテンツ消費の高速化

SNSでは流行が1日単位で移り変わります。

昨日バズった曲が、翌日には忘れられることも珍しくありません。

音楽をじっくり聴いてもらう前に、タイムラインに流されてしまうことが多いのです。

SNSはコスパが悪い!?

- インフルエンサー・大手の台頭 → 競争の激化

- コンテンツ消費の加速化 → バズっても大きな成果に繋がりにくい

このような背景から、特にインディーズミュージシャンにとってSNSは「がんばってもむくわれない」状況になりつつあります。

かつてSNSは、インディーズバンドにとって非常に活用しがいのあるプラットフォームでした。

しかしこの10年で現状は大きく代わり、認識を変える必要があります。

2015年頃は?

- SNSを積極的にやるミュージシャンは少数派

- 全体的にコンテンツのクオリティも低め

- アルゴリズムがゆるく、拡散されやすかった

- 少ない労力でバズって、ニュースやテレビで取り上げられるケースもあった

2025年は?

- 投稿数・競争の激化

- 流行の移り変わりが高速化

- バズっても成果(ライブ動員・売上)に結びつきにくい状況

しかしそれでもなお、SNSは「やって当たり前」「やった方が良い」プラットフォームであり続けています。

新たなファンにアプローチできる場所なのは、間違いないからです。

つまり現代は、SNSをより戦略的に使う必要性があります。

ではミュージシャンはどのような基準でSNSを選ぶべきでしょうか?

ミュージシャンのSNSの選び方

得意な表現ができるSNSを選ぼう

バズることが難しく、また1回のバズでは大きな成果に繋がりにくいとすれば、継続しなければ意味がないと言えます。

また継続しないことには、バズることもより難しくなります。

そこで必要なのが、自分が得意な表現を選ぶこと。

ミュージシャンなので音楽は当たり前ですが、

- 動画 → 編集

- 写真 → 撮影

- 文章 → 執筆

など自分が得意でストレスなくコンテンツを生み出せる表現を選びましょう。

各SNSはそれが得意な人が、得意な表現で投稿しています。

自分もそれなりに得意でないと、その中の競争で勝つのは難しいでしょう。

観る側として楽しいプラットフォームを選ぼう

観る側として楽しめていないと、そのプラットフォームで「評価されるコンテンツの温度感」がわかりません。

SNSの設計やアルゴリズムは、日々進化しています。

頭ごなしに「バズるノウハウ」を用いても、それが今の現状に合っていないこともあります。

リアルタイムでそのSNSの雰囲気・温度を感じ取るのが、とても大切です。

また、

「これおもしろい!」「真似してみたい!」

そんな純粋な楽しさがないと、モチベーションを保ち続けるのは難しいです。

つまりそのSNSと表現に対する、愛が大事だと言えます。

ひとつにしぼろう

ミュージシャンが複数のSNSを同時にやるのは現実的ではありません。

純粋に時間が足りないからです。

複数を併用してどれも中途半端になってしまうと、マイナスブランディングにも繋がりかねません。

つまりミュージシャンがSNSを選ぶには、

得意 × 愛 × 集中

がキーワードだと言えます。

作って楽しい、見て楽しい、そしてそこに集中する。

ここまでやってはじめて、成果につながる可能性が出てくるでしょう。

それだけ今のSNSは競争が激化しています。

では、以下からは具体的に各SNSの特徴をご紹介します。

よりミュージシャンと相性のよいものに優先度をつけて、ランキング形式でまとめました。

ミュージシャンにおすすめのSNSランキング

1位:YouTube

日本国内MAU:約7,370万人

コンテンツタイプ:動画/ショート動画(YouTube Shorts)/ライブ配信

YouTubeをSNSと言うのは違和感があるかもしれません。

それでも1位で紹介したのは、YouTubeをやっておかないと他のSNSをやる意味が薄れるからです。

言わずもがな、YouTubeは「音楽を聞く中心地」。

リスナーはSNSで興味をもったアーティストがいたら、当然のようにYouTubeをチェックしにやってきます。

そこに受け皿がないのは、音楽活動のおいて大きな損失です。

2位:TikTok

日本国内MAU:約3,300万人

コンテンツタイプ:ショート動画(縦型)/ライブ配信(TikTok LIVE)

そもそも楽曲をBGMとして使えるのが特徴のTikTok。

現状、もっとも音楽と相性がよいSNSです。

またTikTokは完全なアルゴリズムベースのSNSだと知られています。

アカウントのフォロワー数や累計の再生数はあまり重要視されず、アルゴリズム(=流行)にのったコンテンツが自動的に拡散される傾向が強い。

そのため、新規のアカウントでもバズりやすいとされています。

一方でショート動画ゆえに流行スピードが早く、本来の成果に繋がりにくい側面も。

強力な宣伝ツールではありつつも、活用は難しいSNSと言えます。

近年はクリエイターむけの分析ツールもリリースされました。

TikTokをはじめるなら、ぜひ利用したいところです。

3位:Instagram

日本国内MAU:約6,600万人

コンテンツタイプ:画像/リール(ショート動画)/ストーリーズ/ライブ配信(インスタライブ)

ビジュアル重視のSNS。

比較的に炎上リスクが小さいとされ、ファッショナブルな雰囲気が漂うのが特徴です。

Instagramはコミュニケーションベースのアルゴリズムと言われ、できればファンとコメントやハートでコミュニケーションをとるのがおすすめです。

4位:note

日本国内MAU:約7,359万人

コンテンツタイプ:記事(テキスト)/画像/音声/PDFなどデジタルコンテンツ販売

noteは文章を投稿するブログサービスでは、日本最大のユーザー数を誇るサービスです。

もし文章を書く・読むのが好きなら、おすすめのサービスです。

文章だけでなく、音楽(音声ファイル)も投稿できるので、文章から興味をもってくれたユーザーにすぐ音楽を紹介することができます。

noteはSEO(検索エンジンからの流入)やハッシュタグからの流入もありますが、大きな特徴は「投稿企画(コンテスト)」です。

企業が主催する投稿企画が断続的に開催されています。

「アルゴリズム」や「コミュニケーション」といった方向性ではなく、「コンテンツ(記事)」のパワーで宣伝機会を得ることができる数少ないチャンスであると言えます。

一方で文章以外で拡散が生まれることはほぼなく、もっぱら執筆を得意・好きとするミュージシャンにおすすめです。

5位:Podcast

日本国内利用者数:約1,680万人

コンテンツタイプ:音声番組

Podcastは代表的なネットラジオの形式です。

近年、断続的に人気があるプラットフォームになりました。

PodcastはSpotifyやAmazon Music、Apple Musicなど音楽アプリ内にも配信され、ミュージシャンとの相性は非常に良い。

またPodcastを作成する時に必要なマイクなどの機材、収録に必要な場所(リハスタ等)は、ミュージシャンにとって馴染み深く、すぐに作り始めることができるでしょう。

その意味でも相性がよいです。

さらにPodcastでは、JASRAC等の著作権監理団体に登録していない楽曲なら、自由に放送することが可能です。

そのためアマチュアミュージシャンはオリジナル曲を流すことができ、宣伝としても自然。

一方で求められる「トークスキル」や「キャラクター」は人を選ぶかもしれません。

やはり自身がラジオリスナーであるミュージシャンにおすすめです。

6位:X(旧Twitter)

日本国内MAU:約6,700万人

コンテンツタイプ:テキスト/画像/動画/スペース(音声ライブ配信)

日本最大のSNSのひとつです。

拡散力がもっとも高く、ミュージシャンにとって使うべきSNSの代表格でした。

しかし現状ではトレンドランキングがゴシップ・ワイドショーに蹂躙されることが多く、必ずしも音楽を表現する場としてふさわしい雰囲気ではなくなりました。

またその拡散性ゆえに炎上リスクがもっとも高いのもリスクのひとつです。

アマチュアからインディーズミュージシャンは、メンタルをケアしてくれるスタッフがいないことがほとんです。

そのため、安易に勧められるSNSではなくなってきました。

自身との相性を良く検討して、利用する必要があるでしょう。

次点:Threads、Bluesky、Mixi2、他

日本国内MAU(Threads):約1,071万人(2023年時点)

コンテンツタイプ:テキスト投稿/画像/動画(短尺中心)

そういったXの現状の反発から、近年は類似サービスがいくつか立ち上がっています。

Xよりユーザー数は少なく、宣伝機会は少なくなるものの、だからこそ競争が少ないことをメリットに捉えることもできるでしょう。

音楽ビジネスだけでなく、インディーズ的な小規模事業者が新興SNSに”賭ける”のはしばしば用いられる戦略です。

とは言え、それなりに専門性の高い戦略なので、ここではあまりおすすめしません。

以上、各SNSの特徴をご紹介しました。

ここまでで、自分が活用すべきSNSがおぼろげながら見えてきたのではないでしょうか?

しかし繰り返しですが「競争の激化」「消費の高速化」が起きている以上、SNSだけでは思ったより成果があがりません。

そこで大事なのが、音楽活動全体におけるSNSの位置づけをハッキリさせ、本来の音楽活動を力強くすすめていく仕組みを整備することです。

それを説明するために「インプレッション」「コンバージョン」といった言葉を用いて解説します。

ミュージシャンのSNS活用法|音楽活動全体で、インプレッションよりコンバージョンを意識しよう

インプレッションって?コンバージョンって?

Webマーケティングの世界では、「インプレッション」「コンバージョン」という言葉が使われます。

ざっくり言うと、こうです。

- インプレッション:あなたの投稿や動画が、誰かの画面に表示された回数

- コンバージョン:見てくれた人が、あなたがしてほしい行動をしてくれたこと

(音楽活動では音源の購入、ライブチケットの購入です)

「SNSの競争が激化した」とはつまり、「インプレッションが減った」ことを意味します。

正確に言うと、より多くの強力なライバルとインプレッションを分け合っている状態です。

それでもわたしたちミュージシャンは、しばしばフォロワーを増やすことや、バズに意識を奪われがち。

しかし現状、インプレッションを増やすことはそう希望がありません。

なのでバズることよりも、投稿を見てくれた人が「どうやったら自分たちを好きになってくれて、ライブに来てくれるか?」を考えるほうが有意義と言えます。

つまりコンバージョン”率”を上げる工夫が必要になります。

コンバージョン率を上げるってどういうこと?

たとえば、こんな2つのパターンがあります。

- パターンA:10,000回表示されて、行動してくれたのは0.3%(30人)

- パターンB:5,000回表示されて、行動してくれたのは1%(50人)

パターンBは表示回数が半分なのに、行動してくれた人はAより多いですよね。

この「見た人のうち、どれくらいが行動してくれるか」がコンバージョン率です。

コンバージョン率が低いとは、つまり

「SNSで1万バズしたけど、ライブではノルマ未達」

といった状況です。

これでは意味がありませんよね。

しかし意外なほど、そういった現実は多くあります。

つまりやみくもにフォロワー数やインプレッションを増やすより、「見てくれた人がファンになってくれる導線づくり」を意識した方が、音楽活動の成果につながりやすくなります。

世界的に広がる「スーパーファンモデル」への移行

近年、音楽サブスクやSNSの利用者数は、先進国ではほぼ頭打ちになりました。

そのため音楽業界全体が、「できるだけ多くの人に聴かせる」モデルから、「少人数でも熱心に応援してくれるファン=スーパーファンを大切にする」モデルへと移行しています。

コンバージョン率を意識することは、このスーパーファンモデルの第一歩でもあります。

少数のファンから安定した収益を得る方が、長期的な音楽活動を支えやすくなっているのです。

ではコンバージョン率を上げて、本来の目的につなげるためには、どうすればよいでしょうか?

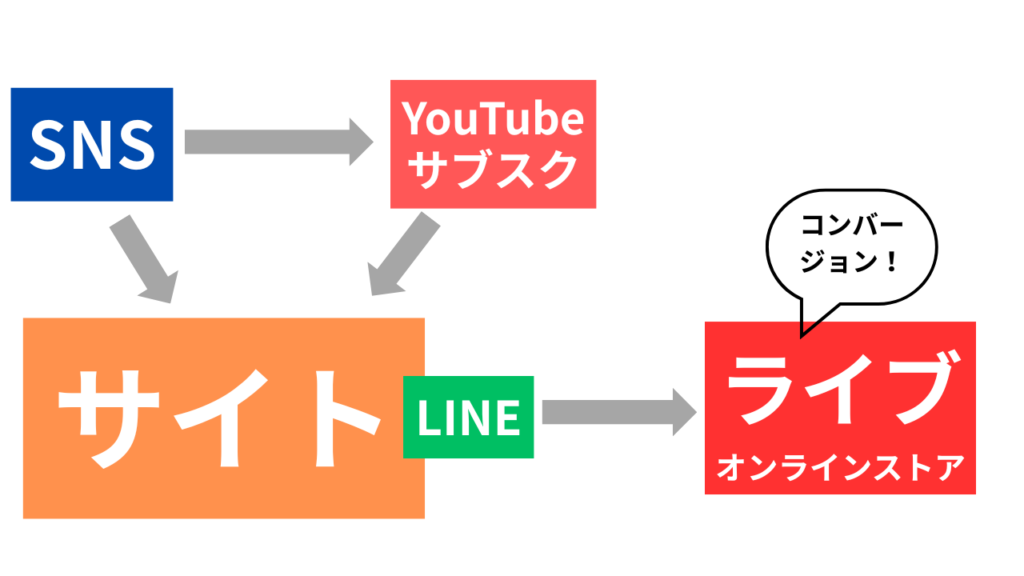

そのためにSNS以外の場所とコンテンツを用意する必要があります。

SNSを始める前に|コンバージョン率を上げるためにやるべきこと

最終的にライブに足を運んでもらう(=コンバージョン)には、過度な競争にさらされ、大量の情報が流れるSNSだけでは不十分。

SNSはひとつのきっかけと考え、そこからさらにファンとコミュニケーションを深める場所とコンテンツが必要です。

そのために用意したいのが、

- YouTube・音楽配信

- 公式サイト

- LINE公式アカウント

- 公式オンラインストア

になります。

YouTubeと音楽配信をはじめよう

SNSからの流入を受け止める場所として、YouTubeチャンネルや音楽サブスクへの楽曲公開は必須。

SpotifyやApple Musicなど音楽サブスク配信は、配信代行サービスを使うことで小額から始められます。

公式サイトをつくろう

公式サイト(ホームページ)はスーパーファンモデルを考えた時、非常に重要なポジションと言えます。

- SNS

- YouTube

- 音楽サブスク

とこれだけでも随分と情報が散らばっています。

情報を集約し、ライブ情報をいつでも観覧できる状態にしておくことはコンバージョン率を上げるための基本です。

公式サイトをつくるのも、現在はとても簡単になりました。

無料からつくれますし、月額1,000円ほどで本格的なサイトをつくることも簡単です。

LINE公式アカウントをつくろう

公式サイトの弱点はミュージシャンから情報を送信できないこと。

それを補うためにLINEアカウントをつくります。

ライブやリリース情報を直接届けられるチャネル。

SNSのアルゴリズムに左右されず、確実にファンにリーチできます。

公式オンラインストアをつくろう

グッズや音源を販売できる拠点です。

「コンバージョン率を上げる」と言ってみたものの、実際にコンバージョン(購買)が行われる場所がないと、目標があやふやになってしまうことも。

いきなりたくさんのグッズを販売する必要はありませんが、たとえばアマチュアミュージシャンならライブをたくさん開催できないかもしれません。

そんな時、オンラインストアからグッズが売れたり、デジタルコンテンツが売れれば、大きなモチベーションになります。

現在ではBASEを使えば誰でもカンタンに、無料でオンラインストアを作れます。

まとめ|ミュージシャンとSNSは「割り切った関係」に

現在では、「SNSでバズれば何かが変わる!」という”一発屋”志向では、音楽活動が立ち行かなくなっています。

なんども言いますが、バズりにくい上に、”一発”のスケールが縮小しているからです。

そういった現状を考えると、虎視眈々とSNSを運用しながらも、自分たちのコミュニティを強く育てていく意識が必要です。

例えば、

- 公式サイトのアクセス

- LINE公式アカウントのフォロワー

- オンラインストアのメルマガ

などが十分な数に達していれば、SNSがなくなっても音楽活動を継続できるでしょう。

音楽活動は、できる限りミュージシャンとファンが直接つながって、外部環境に左右されない状態であることが望ましい。

だとすればSNSは「割り切ってバズる」といった意識で使うのが正しいと言えます。

アルゴリズムやサービスの志向性を分析して、そこで評価されるコンテンツをつくるべき。

過当競争にさらされるSNSでは、そのようなプロフェッショナルな態度で挑まなければ、とてもじゃないですが勝ち目がありません。

だからこそ「得意 × 好き × 集中」を意識して、SNSを使って欲しいと思います。

そしてSNSから興味を持ってくれたファンに対して、サイトやLINEで「本当の自分」を表現するコンテンツを届けましょう。

本来、インターネットの良いところは、自分のやりたいことを目一杯表現できること。

SNSでは難しくなっても、それができる場所はこれからも決して奪われることはありません。

そしてその「本当の自分」を好きになってくれた人こそ、ファンと言えるのではないでしょうか。

まずは自分に合ったSNSをひとつ選び、公式サイトやYouTubeと連携して導線を整えましょう。

この土台があってこそ、SNSでの発信が音楽活動の成果に貢献してくれます。