【初心者向け】バンド活動の始め方|メンバー集めからライブまで徹底解説

バンドを始めるときって、やることが多くて意外と抜け漏れしがち。

メンバー集め、スタジオ練習、曲づくり、ライブ準備、そして宣伝や収益化まで…。

「どこから手をつければいいんだっけ!?」

そんな迷いを減らすために、このページではバンド活動の流れを“全部”整理しました。

読めば、よくある見落としを防ぎつつ、ムダなくステップアップできます。

バンドを始めたばかりの人も、もう一度立て直したい人も、きっとヒントが見つかるはず。

ここから最高のバンド活動をはじめましょう!

メンバーを集めよう

バンドを始めるなら、まずは仲間集め。

でも、募集サイトやSNSだけが方法じゃありません。

スタジオや音楽サークル、知り合い経由など、出会い方はいろいろあります。

大切なのは「どんなバンドをやりたいか」を自分で決めておくこと。

目的や音楽性を言葉にしておくと、良い出会いが早く訪れます。

👉 募集の書き方や初リハのコツまで、わたしが実体験をもとにまとめた記事はこちら。

見てから動くと、失敗がぐっと減ります。

スタジオ練習をしよう

スタジオにただ集まって音を出すだけでは、時間とお金を浪費しがち。

練習には目的と構成が必要で、効率よく組むことでバンドの完成度はグッと上がります。

この記事は、2時間リハの流れ・演奏バランスの落とし穴・録音活用法・メンバー間の悩み対策まで、バン活!編集長の実体験をもとに詳しく解説しています。

バン活!

👉 練習の“型”を知っておけば、毎回のスタジオが無駄になりません。

このステップでの失敗を避けたい人向けガイドはこちら。

コンセプトとビジュアルを決めよう

メンバーが集まって何度かスタジオ練習できたら、いよいよ本格的にバンドが始動です!

まずはバンド名やアーティスト写真などビジュアル要素を決めていきます。

そしてビジュアルを決定するに必要なのがバンドのコンセプト。

ただ実際には、バンドミーティングでバンド名などを話し合うことで、コンセプトが具体的に見えてくることが多いはず。

以下で紹介する「キャッチコピー」と「バンドロゴ」は必須とは言えませんが、ぜひ話し合いのネタにしてみて下さい。

「もしバンドに”キャッチコピー”つけるならなんだと思う?」

そうした話し合いを経て、きっとコンセプトが固まってくるはずです。

バンド名

バンド名は、グループの“顔”になる大切な要素です。

勢いで決めてしまうと、後になって違和感を覚えることもあります。

関連記事では、印象の残りやすさ・検索しやすさ・重複のチェック方法など、長く活動を続けるためのバンド名の考え方を実体験をもとに解説しています。

少し意識するだけで、バンド名がぐっと印象的になり、SNSやライブの宣伝でも強みになります。

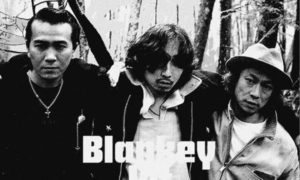

アーティスト写真

アーティスト写真(アー写)は、あなたの音楽を“ひと目で伝える”ための重要な素材です。

ライブのフライヤーやCDジャケット、SNSのプロフィール、あるいはオーディションなど、さまざまな場面で活躍します。

プロに依頼するのも一つの手ですが、最近はスマホと三脚があれば、アマチュアでも十分クオリティの高い写真を撮ることができます。

関連記事では、構図・光の当て方・余白の使い方・おすすめアプリなどを実例つきで紹介。

さらに、オーディション用カットやプロ撮影サービスの選び方まで解説しています。

“それっぽい”1枚を撮るための手順を、実践的にまとめています。

キャッチコピー

バンド名が決まったら「キャッチコピー = 心を掴む一言」も考えてみましょう。

必須ではありませんが、キャッチコピーをメンバーで考えることでより世界観が濃くなります。

関連記事では、ターゲット・世界観・言葉の強さを考えたキャッチコピーのつくり方を、実例とともに紹介しています。

伝わる言葉を選ぶことで、プロフィール・ライブ告知・フライヤーの見せ方も変わってきます。

バンドロゴ

バンドロゴはアーティスト写真より優先度は高くありませんが、SNSやサブスクでの発信を強化し、バンドグッズにも転用できるのが強みです。

関連記事では、無料ツール・AI・プロ依頼の3パターンでロゴを作る方法を解説。

Canvaを使った自作手順から、ChatGPTでの生成例、そしてココナラでの依頼方法まで、目的別に紹介しています。

「とりあえず今日中にロゴがほしい」「将来的にグッズにも使いたい」──どちらの人にも役立つ内容です。

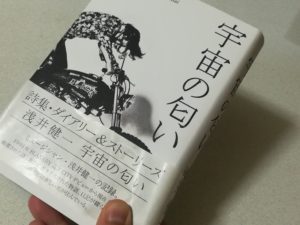

作品をつくろう

バンドのコンセプトとビジュアルが固まったら、次はいよいよ作品づくり!

まずは「音源」です。

これからライブをやるにしてても、まずライブハウスのスタッフさんに音源を聞いてもらうことから始まります。

もちろん、Apple Musicなどに音楽配信するにしても音源が必要です。

そしてその音源を元にミュージックビデオを作ることで、さらに強力にバンド活動が進められます。

レコーディング

初めてのレコーディングでは、「時間が足りない」「音が思った通りにいかない」というのはよくあること。

でも、録る前の準備と段取りを意識するだけで、完成度は大きく変わります。

たとえば、

- 2曲×8時間を目安にスケジュールを立てる

- プリプロ(仮録音)でテンポや構成を固めておく

- 進行表を用意してエンジニアと共有する

といったこと。

また、レコーディングには「一発録り」と「バラ録り」という2つの方式があります。

前者はライブ感重視、後者は修正しやすさ重視。自分たちのジャンルや実力に合わせて選ぶのがコツです。

👉 準備から当日の流れ、スタジオの選び方まで知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

“レコーディングは準備が9割”という言葉の意味がきっとわかります。

ミュージックビデオ

MVは「お金がかかるもの」と思われがちですが、スマホ1台でも十分始められます。

たとえばリハスタで撮影する演奏シーン、ライブ映像の再編集、歌詞を使ったリリックビデオなど、低予算でも工夫次第で魅力的な映像を作れます。

ちょいコツ:

- 撮影前に絵コンテを簡単に描く(構成を決めておくと迷わない)

- 三脚+フィルターで画質の差をカバーできる

- 「ドラム上部」や「ギター手元」など、アングルを意識すると映える

MVは「完璧さ」よりも「継続して出せること」が大切。

スマホと無料アプリ(CapCut/Canva)で1本仕上げるだけでも、作品の見え方は大きく変わります。

👉 撮影・編集のやり方、低予算での制作例、外注のコツまで知りたい方はこちら。

ライブをしよう

初ライブは「音源提出 → ブッキング → 準備 → 当日」という流れ。

最初はキャパ150人前後・駅近のハコが安心です。

日程は連絡から1.5〜2か月後になりがちなので逆算して動きましょう。

👉 具体的な「ハコの選び方」「ブッキング手順」「費用の目安」「持ち物」「当日の流れ」はこちらに詳しくまとめています。

ネクストステップ

宣伝|ホームページとYouTubeから

バンドを結成し、曲が完成し、ライブに出れる状態になったら、続いて「宣伝」も気になりますよね。

でも、SNSも配信もYouTubeもあって「どこから手をつければいいの?」となりがち。

実は音楽宣伝は、順番をつけて進めるだけで格段にラクになります。

まずは「土台」を整えましょう。

- ホームページで受け皿を作る

- YouTubeでMVを公開する

- 音楽配信サービスで聴ける状態にする

- LINEやメルマガでファンとつながる

そこまでできたら、次は「拡散」。

SNSやSpotifyプレイリスト(サブミット)を活用して、聴かれるチャンスを増やしましょう。

👉 関連記事では、活動規模に合わせた宣伝の優先順位と進め方をわかりやすく紹介しています。

やみくもに発信するより、“届く順番”を意識することがコツです。

稼ぐ|音楽サブスク配信から

ライブ、グッズ、配信、クラファン…。

バンドが収益を得る手段はいくつもありますが、全部を同時にやるのは現実的ではありません。

大切なのは、バンドとして優先すべきマネタイズを見極めること。

まずはこの3つから始めるのが鉄板です。

- ライブ+物販で直接的な収益をつくる

- サブスク配信でストック収入を積み上げる

- 著作権収入で将来の安定を狙う

この記事では、ライブやグッズ販売などバンド活動に特化した稼ぎ方をまとめています。

どこから始めればいいのか、タイプ別に整理してあるので、自分たちに合った戦略がきっと見つかるはず。

👉 「バンドでどう稼ぐか?」を網羅的に知りたい方はこちら。

まとめ|バンドは人生を豊かにする最高のチーム活動

バンド活動は、ただ音を鳴らすだけじゃありません。

仲間と曲を作り、ライブでお客さんと時間を共有し、悩みながらも前に進む──その一つひとつがかけがえのない経験です。

上手くいかない日も、意見がぶつかる瞬間もあるけれど、それを乗り越えるたびに、自分たちの音も関係も強くなっていく。

気づけば“音楽がある人生”そのものが誇らしくなるはずです。

楽器を持ってスタジオに集まる。

ただそれだけでも、昨日よりちょっと人生が面白くなる。

そんな毎日を、これからも音で刻んでいきましょう!