インディーズバンドのレコーディングガイド!準備・当日の流れ・スタジオ選びまで完全解説

「インディーズバンドで初めてのレコーディングをしたいけど、何から始めればいいかわからない…」

そんなバンドマンのために、この記事ではレコーディングの流れ・計画・スタジオ選び・当日の手順までをまとめて解説します。

過去記事で紹介した「クリックの使い方」「セルフレコーディング」「スタジオ選び」などもあわせて紹介するので、これ1本で全体像がつかめます。

ぜひ、この記事を参考に最高の音源を作って下さい!

レコーディング計画の立て方

準備からレコーディング、リリースまでのスケジュールを決める。2曲シングルの定期リリースがおすすめ

10曲入りアルバムを一気に制作するのは、アマチュアからインディーズバンドだと、予算・気力・実力ともにハードルが高いです。

まずは2曲シングルを定期的にリリースして、経験を積みながらクオリティを上げていくのがおすすめです。

4ヶ月に1シングルを目標にすれば、活動のリズムも生まれます。

活動スケジュールとしては、

- 1月 曲作り

- 2月 プリプロ

- 3月 レコーディング → サブスク配信

- 4月 ライブ

- 5月 曲作り

―――以下ルーティーン

といったイメージです。

こうするとライブ前に必ずリリースがあるので、集客にも繋がるのがメリットです。

「ずいぶん余裕のあるスケジュールだな」と思ったかもしれません。

もちろん、もっとタイトに3ヶ月に1シングル、2ヶ月に1シングルの方が効果的なのは間違いないでしょう。

しかし実際には「プリプロした結果、改善点が見つかり、また曲作りとプリプロに戻る」といったことが往々にしてあるのです。

バンド練習が週2回と想定した場合、そうなるとかなり忙しく感じるはず。

もちろん、曲作りのスピードはそれぞれなので、上手くカスタマイズしてほしいと思います。

リリースに関しては、サブスク配信だけならCDプレスするより圧倒的にお金と手間がかからないので、このようなルーティーンも十分に実現可能かと思います。

曲数と時間を決める。8時間2曲が目安

多くのインディーズバンドは、1日8時間で2曲を録るペースが一般的です。

これでも初心者だと、ややタイトに感じるかもしれません。

自身がなければ8時間1曲も検討してみて下さい。

予算を決める。8時間60,000円が目安

東京近郊のバンド向けスタジオでは、8時間で5〜6万円前後が相場です。

希望する録音のスタイルによって対応できるスタジオも変わってきます。

それに応じて料金も変わります。

ただ実際には出せるお金に限度があるはず。

予算をあらかじめ決めてから、できるスタイルで録音するのが現実的でしょう。

一発録り?バラ録り?録音スタイルを決める

録音方法によって、かかる時間・完成度・費用が変わります。

代表的な4つの録り方を比較してみましょう。

| 録音スタイル | 難易度 | 向いているジャンル | 特徴・ポイント |

|---|---|---|---|

| ①ブースひとつの 一発録り(音被りあり) | ★★★(中級者向け) | パンク、ガレージ | メンバー全員で同時演奏。ライブ感が強く、勢い重視。やり直しが難しい。 |

| ②複数ブースの 一発録り(音被りなし) | ★★☆(初〜中級者向け) | ポップス、ロック | 同時演奏だが各パートを分離できる。安定した録音が可能だがスタジオ代が高額になりがち。 |

| ③完全なバラ録り | ★☆☆(初心者向け) | ポップス、ヒップホップ | 各パートを順番に録音。クリック必須。修正しやすく初心者向き。 |

| ④ドラム以外ライン録りバラ録り | ★☆☆(初心者向け) | ポップス、同人音楽 | ドラムだけ生音。ロックバンドとしては物足りず。ボカロP等で多いアプローチ。 |

③と④を合わせた「ドラムを録音しつつ、仮歌と仮ギターを同時に演奏する方法」もおすすめです。

おそらく多くの場合、このやり方に落ち着くと思います。

録音スタイルについては、関連記事でも詳しく解説しています。

またレコーディングでクリックを使用するかどうかも決めておきましょう。

本番前のプリプロは必須

プリプロとは、プリプロダクション(pre-production)の略で、レコーディング前の総練習。

あるいは簡易レコーディングのことです。

プリプロは過度にお金をかける必要はなく、利用できる機材や設備を使って行います。

例えばドラムを録音する際も、ダイナミックマイク1本でも構いません。

バンドで1台「ZOOM R12」のような機材を持っておくのと便利です。

プリプロでは楽曲の、

- キー

- BPM(テンポ)

- アンサンブル

- アレンジ

- 歌詞

まで決定していきます。

つまり本番で「あとは良い音でとるだけ」まで仕上げるのがプリプロの目的。

レコーディング成功のカギはプリプロにあるといっても過言ではありません。

ぜひしっかり時間と手間をかけてほしいと思います。

セルフレコーディングも選択肢

宅録環境が整っていれば、セルフレコーディングもおすすめです。

時間と予算を柔軟に使えるうえ、録音そのものがスキルアップにもつながります。

プリプロ音源としても活用できるため、経験値を積みたいバンドにはぴったりです。

関連記事でやり方やセルフレコーディングができるスタジオを紹介しています。

レコーディングスタジオの選び方

【ポイント】レコーディングスタジオは、エンジニアとセットである

良い音を録るには、スタジオの「部屋鳴り」や機材のクセを把握していることが重要です。

腕の良いエンジニアさんだからと言って、どの場所でも実力を発揮できるわけではありません。

どんな高級スタジオでも、いきなりそこに連れてこられたら対応は難しいもの。

逆に言うと、超ハイエンドスタジオでなくとも、良い音を録音するのは可能です。

なので、基本的にハウスエンジニアさんがいるレコーディングスタジオを選ぶのがおすすめです。

そのスタジオと徹底的に向き合っているエンジニアさんが最も頼りになります。

逆に「新人エンジニアだけど格安だよ」というパターンは、おすすめしにくいです。

その新人さんに実力がないという話ではなく、そのスタジオに対する経験値が低いから。

もし新人さんと仕事をするなら、”一緒に経験を積んでいく”イメージで挑みましょう。

その方が後々、トラブルになりにくいです。

おすすめレコーディングスタジオ(都内近郊)

具体的なレコーディングスタジオも紹介しています。

合わせて関連記事をチェックしてみて下さい。

レコーディングまで準備するもの

デモ音源

プリプロで作った音源がベストです。

これは当日、いきなりエンジニアさんに渡すより、データであらかじめ共有しておくことが多いと思います。

重いデータはギガファイル便を利用するのベターかと思います。

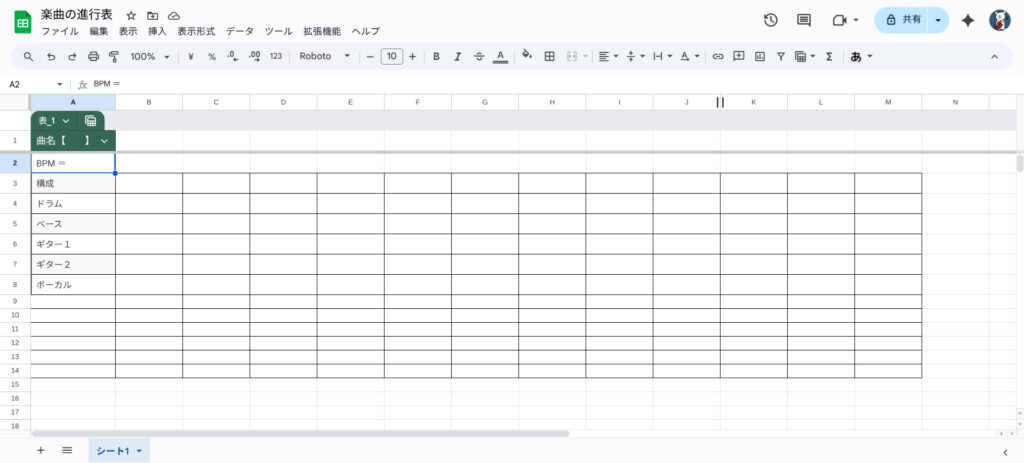

進行表(楽曲、楽器構成、BPM、キー)

楽曲の構成が示されたメモです。

本格的な楽譜である必要ありません。

例えば以下のようなフォーマットです。

編集できるテンプレートを.xlsxファイル(Excel、スプレッドシート)で用意しました。

ダウンロードしてご活用ください。

可能なら、事前にエンジニアさんとデータで共有。

当日はプリントアウトして持ち込むと安心です。

歌詞を印刷した用紙

ボーカルは念の為歌詞を見ながらレコーディングします。

歌詞をプリントアウトして当日に持っていきましょう。

見やすいように気持ち大きめの文字でプリントアウトするのがおすすめです。

※コンビニプリントはこちら↓

- ファミマ、ローソン、ミニストップ → ネットワークプリント

- セブン・イレブン → ネットプリント

実際のレコーディング手順(8時間2曲で想定)

ここでは、一般的なインディーズバンドが1日8時間枠で2曲を録音する場合の進行例を紹介します。

実際の作業時間はスタジオの規模やエンジニアの進行方法によって前後しますが、

このスケジュールで考えておくとほぼ「ギリギリ」──つまり、現実的なラインです。

機材準備(30分)

まずは楽器やマイク、ケーブルなどをセッティング。

エンジニアさんが主導してくれることがほとんどです。

しかしとにかく時間がないので、できることはさっさとメンバー全員でやりましょう。

ドラム音作り(60分)

最初に手をつけるのはドラム。

個人的にはレコーディングの5割はドラムの音作りだと考えています。

インディーズバンドでは、ドラマーとエンジニアさんの二人三脚になりますが、プロの現場では「ドラムテック」という音作りの専門家がいるほど重要な局面です。

逆に言うとここでしっかり時間を使えるように、プリプロを完璧に仕上げておくことが必要です。

リズム録音 ×2曲(90分)

ドラムとベースのリズム隊を中心に、まず2曲分をまとめて録ります。

「1曲ずつ完パケ」ではなく「リズムだけ先に2曲」録る方が効率的。

ギター音作り(60分)

ギターアンプのセッティングやエフェクト調整を行います。

ギターが2本ある編成だったり、またエフェクターを多用する場合もここで時間をかなり使います。

ギター・ボーカル録音 ×2曲(90分)

最後にギターとボーカルを2曲分、録音します。

コーラスがある場合も、最後に録音するのが一般的です。

撤収(30分)

録音データの保存とバックアップを確認したら、マイクや機材を片づけます。

このタイミングで、エンジニアに「ラフミックス(仮バランス)」を確認させてもらえる場合もあります。

短い時間ですが、次回の改善点を話せる貴重な30分です。

これで合計約6時間のスケジュールになっています。

実はこれでもかなりタイトな進行です。

実際は演奏ミスを修正する「パンチイン」があったりします。

また5分間の演奏を聴き直すと、当然、5分間使います。

レコーディングはこの「聴き直し」の時間がとても多いです。

ぜひ、聴き直すときはペンを片手に気になった部分をメモしながら聞いて下さい。

Aメロ 1:30あたり ミス

といったように音源を聴きながらササッとメモして、迅速にエンジニアさんに伝えられるようにしましょう。

ミックス・マスタリングについて

録音が終わったら、次は「ミックス」と「マスタリング」の工程に進みます。

この2つは音源の最終的な仕上がりを決める、とても大切な作業です。

ミックスとは

各楽器やボーカルの音量バランス、定位(左右の位置)、リバーブやEQなどのエフェクトを整える作業です。

簡単に言えば「バンド全体の音をまとめて聴きやすくする工程」。

ミックスは多くの場合、エンジニアが担当します。

レコーディング当日に時間があれば、その場で大まかなミックスを終わらせることもありますが、

おおむねエンジニアが後日ミックス作業を行い、完成音源(完パケ)をオンラインで送信してくれる流れが一般的です。

ただし、エンジニアさんと専門用語で細かくやり取りするのは難しいもの。

イメージに近いバンドの音源をいくつか用意して、「この感じでお願いします」と伝えるのが現実的です。

マスタリングとは

ミックスを終えた音源を、最終的に「作品」として仕上げる工程です。

音量を商用レベルに整えたり、アルバム全体でトーンを統一したりして、配信やCDに耐えうるクオリティに仕上げます。

バンド側としては、録音した音源を最終的にどのようにリリースする予定かを事前に伝えることが必要です。

10曲入りのアルバムをCDで発売するのか、2曲だけをサブスク配信するのかによって、マスタリングの方向性が変わることがあります。

極端な話、アナログレコードでリリースする場合は、物理的な再生特性が異なるため、その前提を共有しておかないと音質バランスが崩れてしまうことも。

リリースのフォーマットを伝えておくことで、エンジニアさんも“完成形”を見据えたマスタリングができます。

またセルフレコーディングの場合でも、マスタリングだけプロに外注するのはおすすめです。

1曲あたり3,000〜10,000円ほどで請け負ってくれるエンジニアも多く、自分たちでは出せない「完成度と迫力」を加えてもらえます。

まとめ|レコーディングは準備が9割

レコーディング当日は、あっという間に時間が過ぎます。

実際に演奏している時間よりも、音作りや確認、聴き直しに費やす時間の方が長いもの。

だからこそ「当日に迷わない」よう、プリプロや進行表などの事前準備がすべてです。

エンジニアさんとのコミュニケーションも、決して専門用語を使う必要はありません。

自分たちの好きなアーティストや参考音源を提示して、「この曲のギターみたいな音にしたい」「このボーカルの距離感が理想」と伝えれば十分伝わります。

そして、録音はゴールではなくスタート。

仕上がった音源をどうリリースするか、次にどんな曲を作るかを考えながら進めることで、バンドとしての成長スピードは確実に上がります。

初めてのレコーディングは緊張するものですが、「自分たちの音が形になる」という最高の瞬間でもあります。

今日の記事を参考に、ぜひ理想の1曲を残してください!

関連|バンド結成からの全て

作品づくりの次には、ライブや発信など“バンド活動の広げ方”が待っています。

結成から収益化まで、全体の流れを整理したまとめ記事もチェックしてみてください。