ライブハウスのリハーサルは何分?時間の目安と流れ・コツを解説

「初めてのライブハウス、ワクワクするけどリハーサルって何をやるのかよくわからない…」

そんな気持ち、わたしも最初は同じでした。

ステージに上がる前から緊張で手汗びっしょり、本番よりリハの方がドキドキしていたくらいです。

でも安心してください!

リハーサルにはちゃんとした目的と流れがあり、ちょっとしたコツを知っておくだけで落ち着いて挑めます。

この記事では リハーサルの所要時間(20〜30分) や当日の進行、さらに「PA」「返し」「逆リハ」など初心者が戸惑いやすい用語まで、わかりやすく解説します。

100回以上リハを経験してきた筆者の体験談も交えているので、初めてのライブでもイメージがつかめるはず。

ぜひ参考にして、ステージを楽しんでください!

リハーサルでよく使われる専門用語

まずはよく使われる専門用語を確認しておきましょう!

PA(ピーエー)

PAとは「Public Address」の略で、直訳すると公衆伝達や大衆拡声という意味。

バンドで鳴らした音を大きくして客席に伝えるための音響設備のことです。

PA担当のスタッフさんを「PAさん」と良い、バンドマンもリハでコミュケーションをとっていきます。

SE(エスイー)

「SE」とは「Sound Effect」の略。

自分たちのバンドが登場する時に使う音源のことをSEと呼びます。

簡単に言うと入場曲ことです。

スマホでも提出可能ですが、CD-Rで提出することが多いです。

中音・外音

- 中音:ステージ上で演者が聞く音。

- 外音:客席でお客さんが聞く音。

返し(モニター)

モニタースピーカーから返してもらう音。

返しの調整はリハーサルの主な目的です。

逆リハ・順リハ

逆リハ:出演順と逆にリハーサル。トリのバンドが一番最初にリハする方式。

順リハ:出演順にリハーサルする形式。

基本的には逆リハが多いです。

トップバッターのバンドが最後にリハーサルをすると、ステージ上はそのままのセッティングで本番を迎えるので効率が良いため。

リハーサルの目的。なぜ必要なの?

\リハーサルの目的/

- 音(楽器、機材)の確認

- モニター(返し・中音)の確認

- 外音(客席に聞こえる音)の確認

- 照明の確認

実際にバンドが演奏して、機材にトラブルはないか?理想通りの音は出ているか?やりたい演出はできるか?をチェックしていくわけです。

当然ですが、リハーサルをしないと本番でどのようなトラブルが起きるかわかりません!

バンドマンも責任をもってこの4つをチェックしましょう。

そのために、続いて具体的なリハーサルの流れを確認していきましょう。

一般的なリハーサルの流れ。時間は20分〜30分間

- 【事前準備】セットリストの記入

- ①サウンドチェック

- ②曲の演奏

- ③モニターの指示

【注意点】リハーサルの時間は短い!迅速に行動しよう

一般的なブッキングライブ(対バンライブ)の場合、リハーサルの時間はひとバンドだいたい「20分~30分」で設定されていることが多いです。

これはセッティングと撤収を含んだ時間。

なので実際に音を鳴らせる時間は正味15分ぐらいです。

| リハーサル工程 | 20分枠 | 30分枠 |

|---|---|---|

| 入替・設置 | 5〜8分 | 7〜10分 |

| サウンドチェック | 4〜5分 | 6〜7分 |

| 曲出し・返し調整 | 5〜6分 | 8〜10分 |

| 撤収 | 1〜2分 | 2〜3分 |

自分たちのリハーサルの番が来そうだなと思ったら、ケースから楽器を出しておく、エフェクターをボードにセッティングしておくなど、ステージに上がる前にできる準備はやっておきましょう。

入り時間を守るのはもちろん、リハーサルが延長しないように注意してください。

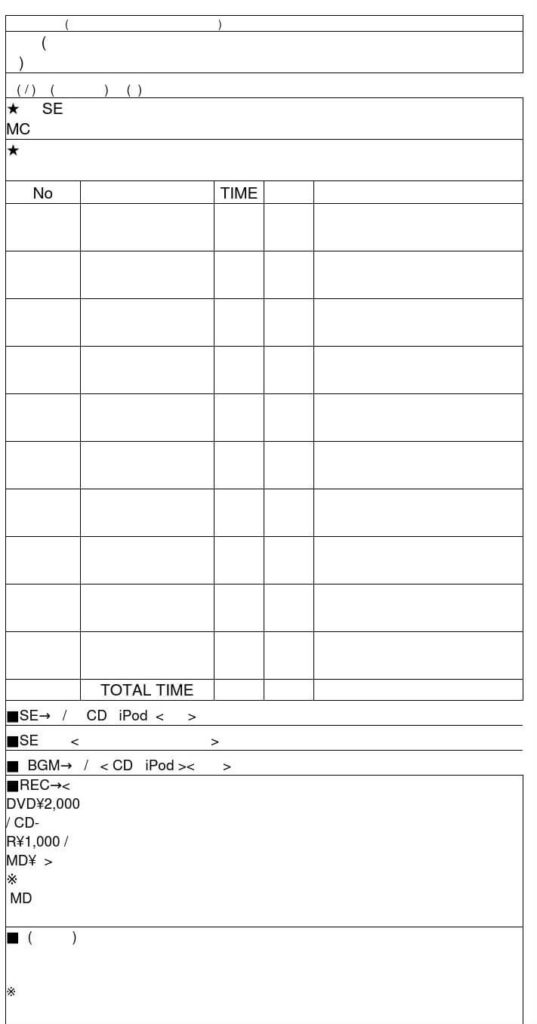

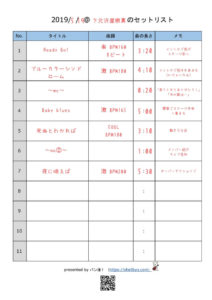

【事前準備】セットリスト(進行表)の記入、提出

まずはリハーサルの前に、専用の用紙に曲順や照明の希望、その他の演出を明記してライブPAさんに提出します。

進行表とかセットリストとかいう用紙ですね。

用紙は事前にライブハウスのスタッフさんが用意してくれていますよ。

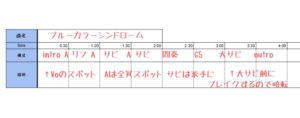

セットリスト用紙のフォーマットはライブハウスによって様々ですが、おおむねこのような感じ↓です。

曲のタイトル、曲順、照明の希望を書き込む欄があったり「SE」「REC」といった欄もあります。

SEとはライブ冒頭の入場曲です。

ここで大事なのは、SEをストップするタイミングも書き込んでおくこと。

だいたい「ボーカルが手をあげたら止めて下さい」とか「演奏が始まったら止めて下さい」とか書くことが多いです。

RECとはライブハウスの機材でライブを録音するかどうかということ。

基本的には毎回、録音することをおすすめします。

①サウンドチェック

セットリスト用紙を提出し、時間がきたらいよいよ実際のリハーサルに入っていきます。

まずは「サウンドチェック」という手順を踏みます。

パートごとに楽器を鳴らしてみて、

- 楽器がちゃんと音が出るか?

- 楽器の音がちゃんと適切なマイクレベルで拾えているか?

をチェックしていくことですね。

サウンドチェックではバンドマン側はとりあえず自分の音がちゃんとなるかどうかに気を付けて、PAさんの指示に従って音を出せばOKです。

ギターくださ~い

はーい!ジャ~ン♪

おおむね、

- ドラム(とドラマーのコーラス)

- ベース(とベーシストのコーラス)

- ギター(とギタリストのコーラス)

- ボーカル

といった順でサウンドチェックしていくと思います。

ドラムはまずはキックから、スネア⇒ハイハイット⇒ハイタム⇒ロータム⇒全体、と順に音を出すことを指示されることが多いです。

「全体でください」と言われたら、シンプルな8ビートや16ビートを演奏すればOKです。

ギターとベースでエフェクターがある場合はエフェクターを踏んだ状態の音もチェックします。

特に歪み系やブースト(一時的に音を大きくする)のチェックは必要ですので、PAさんに自己申告してくださいね。

空間系のエフェクターはチェックを必要としない場合も多いのですが、一応伝えておきましょう

②曲を演奏して中音をチェック

全てのパートのサウンドチェックが終わったら、本番で演奏する曲を一度演奏してみます。

曲の演奏は中音をチェックすることを主な目的とします。

中音とはステージ上で聞こえる音。

つまりバンドマンが聞いている音です。

中音が聞き取りにくいと演奏に支障がでますので、ここは集中してチェックしましょう。

また、照明などで特殊な演出がある場合は、この時に伝えても良いです。

3曲目のBメロでコーラスが入るのでそこをやってみます!

了解で~す

③モニター(返し)の希望を伝える

さて演奏してみて、中音はどうだったでしょうか?

聞き取りにくい音があったら、PAさんにモニターを指示しましょう。

ライブハウスのライブでは返し(あるいはコロガシ)と言われるモニタースピーカーが、だいたい一人に一台割り当てられています。

そこから特に必要とする音を返してもらえるわけです。

返しはライブにおける命綱。

メンバーがお互いの音が聞けなければ、良い演奏はありえません。

ちなみにドラマーのわたしは「キックとベース」を返してもらうことが多かったです。

ドラムのモニターにキックとベースをお願いします。ベースはキックより小さめに返してください。

了解で~す

こんなお願い↑をするのがベターでした。

適切な返しをつくるコツは、こちらの関連記事にもまとめてありますので参考にしてみて下さい。

※必要ならフロア(客席)で外音を聞いてみる

満足のいく返しが作れて、時間に余裕があったら外音を聞いてみるのも勉強になります。

外音とはフロア(客席)でお客さんが聞く音。

外音のチェックはおそらくベーシストかギタリストが行うことが多いです。(ドラマーは無理 笑)

もし外音を聞いてみて希望があったらPAさんに伝えます。

ただ外音のチェックはマストではありません。

バンドの演奏力が安定しており、サウンドチェックがしっかりできていれば、おおむね変な外音にはならないと思います。

またお客さんが入ると、人の体が音を吸収してリハーサル時の外音とはまるで違うものになります。

本番時の外音の状態は、経験豊富なPAさんしか知る由がありません。

なので外音のチェックはバンドマン自身がそんなに神経質になってはあまり意味がありません。

基本的にはPAさんを信頼して良いでしょう。

そのライブハウスがはじめての場所だったり、PAさんがいつものと違ったりする場合などは外音のチェックは有意義かと思いますが、基本的にはお任せでOKです。

ちなみに外音はフロアの中心できれいに聞けるように作っています。

なので、外音をチェックする場合はフロアの真ん中でリスニングしてみて下さい。

フロア最前線のギターアンプの前に立ってもギターが大きく聞こえるだけです(笑)

リハーサルの流れはサウンドチェックが終わったら、あとは「②曲の演奏」「③モニターの希望を伝える」を時間までに何回か繰り返して終了です。

曲を演奏できるのはせいぜい3、4回だと思うのでサクサク準備しましょう。

時間が来たら、ササッと片付けて次の人に交代です!

本番を成功させるリハーサルのコツ

本番と同じ音量でリハーサルも演奏しよう

だいたいサウンドチェック時より、曲の演奏時の方がボリュームが大きくなるのがバンドマンの性です。

さらに言うと、リハーサルより本番の方がボリュームが大きくなってしまうことがあります。

そうなってしまうと極端な話、リハーサルでつくった中音・外音がバラバラになってしまいます。

ライブ中にPAさんが細かい調整を加えてくれるので何とかなりますが、やっぱり好ましいことではありません。

ですから、リハーサル(サウンドチェック)も本番と同じテンションで演奏しましょう。

特にドラムとボーカルの音量は本人の技術によるところが大きいので、よりトレーニングが必要です。

リハーサルで演奏する曲と部分を決めておこう

リハーサルの時間は短いです。

事前に「この曲のサビまで」「この曲のBメロから間奏まで」など演奏する曲とその部分を決めておきましょう。

できるだけ、コーラスを含めた全ての楽器が鳴っている部分を選んでリハーサルするのが望ましいです。

全ての楽器を力強く鳴らす部分、小さく鳴らす部分など最大・最小の音量で演奏する部分をそれぞれリハーサルするのも良いと思います。

自分たちが意図したとおりに、音量の振れ幅を作って迫力が生まれているかどうかをチェックできます。

余計な音を出さない

これは大切なマナーです!

- サウンドチェック時に指示のない楽器は鳴らさない

- 他のメンバーがモニターの希望を喋っている時は楽器を鳴らさない

これは絶対に守ってくださいね。

単純にすごくストレスになりますし、スムーズな進行を妨げます。

実は楽器が上手な人ほどこういったマナーは守れています。

対バンのリハーサルを見よう

ドラマーだけは外音をチェックすることができません…。

どのようにドラムの音がフロアに届いているかは想像するしかありませんよね。

その想像の手掛かりになるのが対バンのリハーサルです。

わたしは特に「シンバル類がうるさくないか?」をチェックするようにしていました。

ハイハットやライドシンバルは自分で持ち込まない限り、その音色はライブハウスに置いてあるシンバルに依存することになります。

「ココではスティックの腹を使ってライドシンバルをグワングワン鳴らすべきか…」「それとも抑えめにした方がよいか…」そんなヒントが対バンのリハーサルから得ることができます。

貴重な情報なので特にドラマーの方は対バンのリハーサルを見ることをおすすめします。(単純に対バンの人とコミュニケーションをとるきっかけにもなりますし)

できる準備は事前にやっておこう

入り時間とリハーサルまでの待ち時間は30分から1時間に設定されていることが多いです。

その時間で「セットリスト用紙の記入」「お客さんの予約リストの記入」を行います。

短い時間で詳しくセットリストを記入するのは、これが意外と大変なんですよね。

特にさまざまな演出をしたいバンドにとってはその場でペンを走らせるのは一苦労です。

そこで事前にバンド側で用紙を用意して記入・提出するのをおすすめします。

バン活!では独自の「セットリスト用紙」と「照明指示用紙」を用意しました。

ただライブハウスによっては用紙のフォーマットが違うと嫌がられることもあるので、実際に使えるかどうかは事前に確認してみて下さい。

こちらからファイルをダウンロードして印刷できますので、ぜひご利用ください(無料です)

おすすめ専門書籍

こちらの本は実際のPAさんが書いた本。

サラリと目を通すだけでも参考になるので、ぜひ読んでみて下さい。

メンバー全員で回し読みしたい本なので、できれば電子ではなく紙で購入するのがおすすめです。

まとめ|丁寧かつ効率的なリハで本番に挑もう!

リハーサルを成功させるには、まずしっかりその流れを頭に入れておいて、セットリストを書く作業などを事前に効率化。

そしてリハ中は本番さながらの丁寧で安定した演奏をすることです。

ライブ当日は緊張するので、「少しでも良くしたい…!」という気持ちから、リハーサルであーだこーだと時間をかけてしまいがち。

でもそこで焦っても、いきなりバンドの演奏力が向上し、ライブが成功するわけではありません。

結局はしっかり毎日練習していれば、自信を持ってリハーサルに挑め、本番も成功する。

リハーサルはあくまで練習の成果を本番でしっかり出すための調整の時間です。

ぜひ、肩の力を抜いて、リハーサルに挑んでみて下さい!

関連|はじめてのライブハウス出演ガイド

ライブハウスについてリハーサル以外の情報もまとめています。

ライブハウスの選び方から連絡手段と必要なものまで。

改めて確認してみて下さい。